このところ、アニメやフィギュアなど、柔らかめ?の話が続いたので、久しぶりに本の話をします。

この年始に、どこの局であったか、地上波民放深夜枠で映画「ボーン・コレクター」(1999年制作)を放映していました。

主演:デンゼル・ワシントン(若々しい!)、アンジェリーナ・ジョリー(ほぼ映画初主演の初々しさ)

これについては、別項で書こうと思いますが、ご存じない方のために、ざっと説明すると、優秀な捜査官であったリンカーン・ライム(デンゼル・ワシントン)は、捜査中の事故で脊椎を損傷し、首から上と片方の指先だけしか動かせない身体になってしまう。

しかし、頭脳の明晰さはそのままで、彼は、ベッドに寝たまま、持ち込まれる様々な物証(情報じゃないところがミソ)をもとに、緻密な推理を組み立て、犯人を追い詰めるのだった。

その彼の「身体の一部」として、実際に現場に出向き、掃除機をかけて細かい物証を収集する若き美貌の女性捜査官アメリア(アンジェリーナ・ジョリー)との出会いを描いたのが「ボーンコレクター」でした。

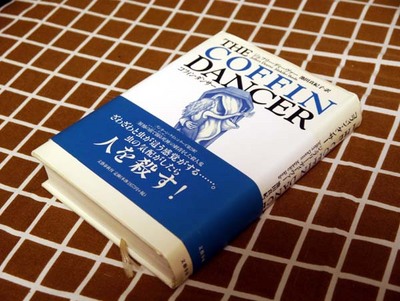

そのシリーズ二巻目が、この「コフィン・ダンサー」です。

題名の由来は、今回の犯人である、決して姿を現さない正体不明の殺し屋の、唯一判明している特徴が、腕に彫られた「棺桶(コフィン)の前で踊り子が踊る」図柄のタトゥだからです。

オビに書かれた惹句(コピー)↑でもわかるように、この犯人も、精神が壊れかけた異常者っぽいですね。

まあ、実際そうなんです。

ディーヴァーは、ちょっと異常を来した犯人(ミスリード用のオトコだとしても)が好きなんですね。

しかし、作家ジェフリー・ディーヴァーの、一番の特徴は、その『あざとい』とさえ言える、というか、『エエ加減にせぇや』というほどの「無理矢理っぽい」ラストの大ドンデン返しなんですね。

だから、コフィン・ダンサーも、目に見える「それらしい犯人」以外に、さらに隠れた犯人がいるわけです。

あ、これって、別にネタバレにはなりませんよ。

だって、また別項で紹介するつもりの、ディーヴァーの「悪魔の涙」もそうだし、まあ、彼のほとんどの作品がそうなんですから。

だから、結局、犯人っぽくない人物の中から真犯人を捜すわけですが、これが、当たらない。

そこが、ディーヴァーのディーヴァーたる所以なのでしょうが、何度も繰り返されると、だんだんハナについてきますね。

まあ、多くの人は、この「やられたぁ」感を感じたくて、ディーヴァーの作品を読んでいるような気がしますが……

普段、わたしは、翻訳された不自然な文章(二、三十年ほど前に比べたらマシになりました)が、あまり好きではないので、外国の訳本はあまり読まないのですが、このシリーズの訳者に関していえば、あまり妙な言い回しを使わない人なので、読みやすいと思います。

美しくない、変な日本語を読まされるぐらいなら、米アマゾンのサイトで、英語版テキスト・データを買って、iPad2のキンドルアプリで読んだ方がましです。

おかしな訳より、英語の方がよほど意味がわかりやすい。

しかし……

余談ながら、書いておくと、

昨年、アップル社が、必ずアップルストア経由でないと、ブックデータを買えないように規約を変えたため、以前は可能だった、iアプリから直截アマゾンサイトのデータを買うことができなくなってしまいました。

その結果、ブラウザを使って米アマゾンのサイトに行き、あらかじめデータを購入(だいたい5ドル程度です)しておいて、あとからiアプリを開いてiPad2にダウンロードする、という二段構えの面倒くさいシステムになってしまいました。

そろそろキンドルを買うべきかもしれませんね。

ともあれ、この現代の「隅の老人」「鬼警部アイアンサイド」「ママ」ともいえる安楽椅子探偵(アームチェア・ディテクティブ)リンカーン・ライムと、凄腕の殺し屋コフィン・ダンサーとの戦いは、読んで損はしないと思います。

本の体裁として、ハードカバーなら450ページ一冊(1857円)、文庫なら上下の二分冊なので、わたしはハードカバーをアマゾンで買いました。

いずれは自炊して、電子化することになると思いますが、ハードカバーはカットしにくいのですね。

ついでに書いておくと、リンカーン・ライムシリーズは、

1.ボーン・コレクター

2.コフィン・ダンサー

3.エンプティー・チェア

4.石の猿

5.魔術師(イリュージョニスト)

6.12番目のカード

7.ウォッチメイカー

8.ソウル・コレクター

9.The Burning Wire(未訳)

の9冊が刊行されています。

ディーヴァーは、安楽椅子探偵ライム以外にも、文字から人格を特定する筆跡鑑定人キンケイド(悪魔の涙)、仕草からウソを見抜くキャサリン・ダンスなど、数人のヒーロー、ヒロインを生みだし、作品によっては、それぞれのシリーズにクロスオーバー出演させることもあります。

実際には、キャサリン・ダンスは、ライムシリーズのウォッチメイカーで脇役として登場し、人気があったため、スピンオフの形で「スリーピング・ドール」という作品が書かれシリーズ化したわけですが。

ディーヴァー作品は長編なので、読むのはちょっと、という方は、上記映画「ボーン・コレクター」から入られると良いかも知れません。