コミック原作の「ブラッディ・マンディ」放映が始まり、また、ハッカー神話が盛んになりそうだ。

「ブラッディ~」については、また項をあらためて書くかも知れないが、今はふれないでおこう。

ただ、ひとこと言えば、最近は「デスノート」のように、論理に破綻のあるミョーな心理戦を長々描くのがハヤリのようだ。

作品の人気は、あれを読むと読者は「まるで自分のアタマが良くなったような気がする」から人気があるのかもしれない、と、とわたしの悪意ある部分(ゴースト)がササヤキかけます。

いや、おそらく、ほとんどの人は論理のホコロビを見つけて楽しんでいるのだろうけど。

それはともかく、

今回、取り上げるのは、映画「ザ・ハッカー」(Take Down)。

1999年の作品だから、ちょっと時期を逸してはいるが、まあナツカシ映画レビューとして読んでください。

スルドイ人は、「ははぁ」と思われたことでしょう。

なぜ、10年前の作品を取り上げたのか?

まあ、答えは後のお楽しみ、ということで……

ダイハード4.0の例を出すまでもなく、どうも、一般の人々は、ハッカーについて過剰な幻想を描いているような気がする。

わたしもエラそうなことは言えないが、それについては、以前より感じていることがあるので書いておこう。

確かに、一般人の入り得ぬサーバーに侵入し、知り得ぬ情報をゲットするハッカーは、「ウイザード」級と呼ぶにふさわしい技能を持っている。

(以後、面倒だから、悪いコンピュータ技能者を「クラッカー」と呼びます)

しかし、ほとんどの場合、それは管理する側のミスに乗じての快挙?だ。

完成されたシステムを、正しく教育された使用者が使う限り、クラッキングは、ほぼ不可能だから。

ただ、残念なことに、ネットワーク化黎明期(れいめいき)の現在においては、「完成された」システムも「正しく教育された」使用者も存在しない。

だから、ウイザード・クラスではない、クラッカーが活躍する余地があるのだ。

映画のように、クラッカーは、ただポチポチとキーを叩いて、システムに侵入しているわけではない。

試行錯誤を繰り返しながら、障害をひとつひとつクリアしつつ、目指すディレクトリに一歩一歩近づくのだ。

クラッカーの最終目的は、サーバーに入り込んで「管理者権限」を手に入れることだ。

そうすれば、そのサーバーの神になれる。何でもできる。

かつての、ハード的にもソフト的にもセキュリティが弱かった頃のサーバーは、大量のデータを一度に送りつけられると、ハングしてリスタートすることがあった。

人間の寝起きと同じで、起動時のコンピュータは弱いものだから、その隙に、いろいろとクラッキングに都合の良い仕込みをすることができたのだ。

そして、ゲストでシステムに入り込み、内部でいくつか走っている監視ソフトの目をくらまし、最終的に「ゲスト」から「管理者」になる。

そうすれば、どのデータにもアクセスでき、システム設定も変えることができる。

あとは、自分専用の出入り口(バックドア)を残してログアウト。

銀行に例えれば、客の格好で行内に入り、変装して頭取になりすまし、銀行のルールを変え、機密を見て回るってかんじかな。

さすがに、最近では、システムもかなり安定してきたし、初心者サーバー管理者でも、ゲストでログインした後、安易に管理者に変更できるような、脇のあまい設定はしなくなったが、数年前までは、個人はもちろん、かなりの大手サーバーでもそういった各種「セキュリティー・ホール」が存在したのだ。

また、IDとパスワードをディスプレイに付箋で貼っておくといった、人為的管理ミスも多かった。

実際、天才ハッカーと言われたケビン・ミトニックも、掃除夫にばけて(メール・ボーイだったかな)社内のIDとパスワードを収集しまくり、ハッキングをしたのだ。

いわゆるソーシアル・ハッキング(クラッキング)というやつだ。

さすがに、近年そういった単純なミスは取り除かれてきてはいる。

反面、Winnyに代表されるP2P方式のファイル共有ソフトは、タダでソフトを手に入れたいという人々(だけではないだろうが)の欲望をエネルギーに、正しいネットワーク・コンピューティングの知識に欠ける使われかたをして、クラッキングですらない自己情報流出を引き起こした。

使用者は、個人のコンピュータのフォルダを世界に向けて公開する(実際はもう少し複雑だが)という恐ろしさを、もっと知っておかなければならなかったのだ。

問題は、そういった人々に、セキュリティ関係の知識こそ乏しいものの、社会的には様々な教育をうけて重要な情報を扱う地位にいる人々が含まれていたことだ。

子供とコンピュータを共有していて、親の知らない間に、ムスコがWinnyを仕込んでいた、という不幸なケースもあった。

こういった、使用者の側に問題がある場合、機密情報の入手は簡単になる。

だが、使用者に問題がなくてもクラッキングはおこなわれる。

黎明期のコンピュータというものが持つハード的な未成熟さと、それゆえの短い期間での進化(変化)、ソフトウェア上の泥縄(ドロナワ)的な新しい機能の追加とそれに伴うバグの発生で、つねにサーバー・システムは不安定だ。

クラッカーは、それを突いてデータを盗み出すのだ。

そう考えれば、彼らは、魔法使いというより、機械相手のダマシ屋、詐欺師といったほうが近いような気がする。

たとえば、法の抜け穴をうまく利用して、心証的には明らかに有罪の金持ちを無罪に導く弁護士を、誰も魔法使いとは呼ばないだろう。

「ザ・ハッカー」は、先にも書いた天才ハッカー、ケビン・ミトニックにクラッキングされた日本人が、彼を追いつめ、捕まえ、五年間のムショ暮らしをさせた経緯を描いた実話(1995)の映画化作品だ。

その日本人が書いた原作、Take Downは、刊行された当時、自意識過剰の男が書いたアンフェアな本だという批判があったそうだ。

実際、ミトニックをけなし自画自賛まみれのノンフィクションだったのだ。

しかしながら、わたしは2000年頃、ミステリ・チャンネルで、偶然この作品を観たのだが、映画を観るかぎり、そのような印象はうけなかった。

その日本人がエグゼクティブ・プロデューサーであるにもかかわらず、映画の主役はミトニックで、苦悩しつつ逃亡する、まあイイ奴に描かれ、日本人を演じるラッセル・ウオンは、ただの勝手で嫌な奴に描かれていたからだ。

ワケガワカラナイ。原作者が参加していて、なぜ、原作と映画が正反対なのだ?

まあ、そういったチグハグさからも、この男が、かなりエキセントリックな天才であることはわかるだろう。

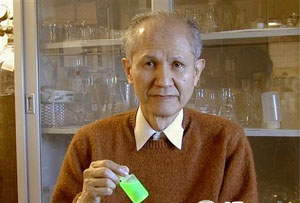

ジッサイ、下の写真を観ても普通じゃない人物だ、というのはわかるね。

男の名前を「下村 努」という。

彼は、この事件で、「あの」ケビン・ミトニックを捕まえた男として、世界的に有名になった。

……が、再び、このミスター・シモムラが、注目されている。

なぜなら、彼の父、下村 修がノーベル化学賞を受賞したからだ。

とはいえ、雑誌によると、当の息子は、両親に連絡もせず、いまどこに住んでいるのかもわからないそうだ。

10年遅れで父親が息子の知名度に追いついた、ということかもしれない。

もっとも、研究自体は数十年前に完結しているのだが……評価おそすぎ、ノーベル賞。

注意:クラッキング法については、アウトラインしか書いていないので、

そこに突っ込みを入れるのは勘弁してくださいね。

蛇足ながら付け加えておくと、「ザ・ハッカー」のクラッキング場面は、現実離れした映画向けの脚色であったが、日本人が日本人として活躍するハリウッド映画というのは珍しいので、一見の価値はあるかもしれない