俳優、レーサー、実業家(ニューマンズ・オウン社:輸入品店で、ドレッシングなんかよく見かけたね。ニューマンの顔がラベルのやつ)として活躍したポール・ニューマンが死んだ。享年83歳。

決して短くはない人生であったし、早くに息子を亡くしもしたが、晩年まで映画スターとして活躍し(そんなことができるスターは、1パーセント未満だ)、そしてなにより、数々の「名作」に出演できた幸運な役者であった。

色々な場所で、さまざまな追悼文が書かれるだろうから、彼自身についての話は、そちらにゆずるとして……

「傷だらけの栄光」「動く標的」「評決」等、訃報とともに代表作が列記されていたが、わたしのもっとも好きな作品が入っていなかった(つまり、代表扱いされていない)ので、それについて書いて、彼への追悼としたい(実をいうと、前にもちょっと書いたのだが今回は別な角度から)。

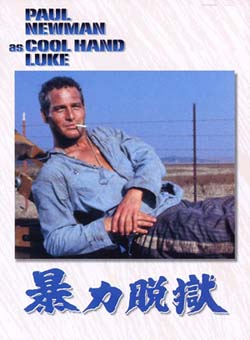

その作品は、「暴力脱獄」Cool Hand Luke (1967)

もちろん、これは、本来、彼の代表作であるべき作品だが、なにせスーパースターだから、綺羅星(キラボシ)のごとく代表作があり、後発の「スティング」や「ハスラー」がクローズアップされ、男のみ出演の、汗くさくハードなこの作品は隅に押しやられている感がある。

実際に囚人生活を送ったことのあるドン・ピアーズの小説を、「アンタッチャブル」(テレビ版)の演出をしていたスチュアート・ローゼンバーグが監督した作品……なんだが、脱獄がこの映画のテーマではない。

理不尽な権力の横行と、それに負けない不屈の個人の魂との闘いを描いた、最高にカッコいい作品なのだ。

観るたびに胸が熱くなり、意味もなくゆで卵を食べたくなってしまう(後述)。

あらすじは単純そのもの、戦争(ベトナムだったかな)帰りの英雄ルークは、酔ってパーキングメーターをへし折り、懲役2年の刑で刑務所に送られる。

刑務所で彼は独特の存在感を示し、囚人仲間の中で頭角をあらわしていく。

昼間は炎天下の未舗装道路で重労働(人力による草刈り!これがスゴイ。み、水をくれ)

常に監視され、作業中は、トイレも水を飲むのも、ショットガンを持って立つ刑務官に、直立不動で許可を得ないと許されないのだ。

すべてが管理された中での重労働、という極限状態の中でも、ルークは、自尊心を失わず、決して負けない。

いつしか仲間の囚人たちは、彼をクールなルーク:Cool Hand Luke(シャレだよ、もちろん英語でもね)と呼ぶようになる。

まあ、ひとことでいうと、刑務所の囚人の話です。

でも、後のOZ(知ってる人だけ頷いて)やショーシャンクみたいな、現代風ケダモノ刑務所の話じゃない。もっと、気高い(うまくいえないが)囚人の話なのだ。

あるいは重労働すぎて、刑務所内での権力闘争なんかできない、非人道的なムショの頃のハナシというべきか。

OZ(オズ:重犯罪刑務所が舞台のテレビシリーズ)などの、現代の刑務所は、その是非(ぜひ)はともかくとして、人権重視で重労働が無いから、中でミョーな人間ドラマが生まれてしまうのだ。

閑話休題、クールなルークの話。

役者もニューマンをはじめとして、アメリカ名脇役総出演といった豪華さだ。

なんといっても、最高に良いのは、古株の囚人、刑務所のヌシであったジョージ・ケネディ(「大空港」そして日本映画「人間の証明」!)演じるドラグラインだ。

ご存じのように、鯨のような大男である彼は、刑務所にあっても、やはりケンカなら無敵で、ムショのボスとしてハバをきかせている。

だが、その彼にしても、冷徹で、強大な権力を持つ刑務官には、底知れぬ恐怖を感じ、怯えながら毎日をくらしているのだ。

もちろん、彼も、そんな自分を忸怩(じくじ)たる思いでみているのだが、そんなことどうしようもないぜ、だってここは奴ら(体制側)の支配するムショなんだから、と諦めている。

そこへ、ルークがやってくる。

二枚目な上に、生意気な態度の若造に、まず彼はカチンとくる。

そこで、いつものように、作業の無い日に、ボクシングと称してルークを血祭りにあげようとするのだ。

刑務官たちも、スポーツという名目で、新入りをムショ内のヒエラルキーにはめ込むこの作業を見て見ぬふりをしている。

だが、ルークは負けなかった。何度打ち倒されても、立ち上がり向かってくる。

しまいに、ドラグラインは根負けして、やっと、ぶっ倒れたルークを見ていうのだ。

「たいした野郎だ」

その後、何度となくこの言葉が彼の口から漏れることになる。

そして、いつしか、ドラグラインは、自分より小柄で若いルークを尊敬するようになる。

彼の底なしの反抗心と矜恃(プライド)の高さには到底かなわないと、自らの負けを認め、惚れ込んでしまうのだ。

その演技が実にイイ。

ちょっと、無知で無教養で、ハゲかかった中年で大男のケネディ(ドラグライン)が、ルークを見る時に見せる、憧れと思慕と、期待と不安と、友情の表情。

その演技を見る度に、わたしの胸は苦しく熱くなる。

やがて、もっとも印象的なエピソードが幕開く。

きっかけは、本当に単純な囚人同士の会話からだった。

「ルークは大食いだな。タマゴを何個食べられる」

「50個だ」

「嘘いえ」

すぐに、ドラグラインがルークの側につき、囚人を二分した賭けが行われる。

大量にゆでられたタマゴがルークの前に用意され、賭けが始まった。

日本の「大食い選手権」に似た、おそろしく孤独でハードな激闘が終わった夜、

「どうしてあんな馬鹿な賭けを真剣にやるんだ?」

ドラグラインが尋ねると、ルークはクールに笑って何も答えない。

んで、またドラグラインは、ルークにゾッコン参ってしまうのだった。

だが、そんな反抗的な囚人を体制が見逃すはずもない。

徐々にルークに対する締め付けを厳しくしていく。

やがて、ルークは脱獄を繰り返すようになる(直接的には、あまり馴染めなかった母親の死が原因だが)。

そして捕まる。

その度に、木製の、デキの悪い電話ボックスに似た独房(まさしく独立した小屋、底辺1メートル四方)に、おまる代わりのバケツをもって押し込められるのだ。

だが、ルークは脱獄をやめない。看守に目をつけられてもやめないのだ。

その度に、ルークの足には、重い鉄鎖が幾重にも巻かれるのだ。

鎖が増えるにつれて、ルークの脱獄への情熱は激しくなる。

さすがに、三度めに脱獄する前には、諦めて、看守たちになつくそぶりを見せたりもする。

だが、やはり彼の芯の部分は折れず、脱獄を敢行するのだ。

ルークが脱獄するのは、自由になってウマイ飯を食い、女を抱くためではない。

看守たち、体制側に押しつけられた抑圧を打ち破るためなのだ。

もちろん、ルークは、声高にそんなことを叫びはしない。

囚人たちを煽るような熱血漢でもない。

どちらかというと、退廃的、というより、冷めた気持ちの男だ。

ただ、なにものにも負けたくない、腹の底にそんな気持ちを飲み込んだ男なのだ。

そして、何よりルークが負けたくない、と思ったのは、冷たく輝くレイバンのミラーグラスをかけて、囚人を睥睨(へいげい)する看守長だった。

決して瞳を見せず、常にミラーグラスを光らせているその男は、不気味で囚人にとっての横暴な権力そのものだった。

ルークは、彼といつもロッキングチェアにすわって囚人を断罪する所長の鼻をあかしたかったのだ。

そうしないと、彼の心が押しつぶされてしまいそうだったのだ。

そもそも、彼が、深夜にパーキングメーターをへし折って歩いたのも、大義なき戦争(ベトナム戦争)で負った虚無感に耐えきれず泥酔した上でのことだった。

皮肉なことに、彼は、戦争で体制(軍)から押しつけられた抑圧から逃れた(退役した)とたん、投獄されてさらなる抑圧に甘んじることになってしまった。

最後に、重労働の隙間をぬって、足鎖を巻いたルークは三度目の脱獄をする。

ドラグラインも、初めてそれに続く。

そして……

ドラマのラストで、伝説となったルークの話を、夢見るようなまなざしで仲間に語るドラグライン。

不屈の魂は形を変えて、人々に伝えられていくのだ、ということを示す、すばらしいシーンだ。

ある意味、「暴力脱獄」という邦題は言い得て妙である。

暴力と脱獄、その繰り返しの映画だから。

だが、観終わった後、悲しさと苦しさと悔しさと共に、不思議にある種爽やかな胸の熱さを感じてしまうのはなぜだろう。

おそらく、どれほど厳しい環境に置かれても、「折れない魂」は存在する、ということを、声高ではなく、高らかに宣言した映画だからだ。

Cool hand Luke が名作たり得たのは、G.ケネディら名脇役の演技もさることながら、主演ポール・ニューマンの存在があったればこそだ。

誰がリメイクしても、この作品を越えることはないだろう。

不思議に、伝え聞くニューマンという人物像はルークに似ていた。

ならば、制作後40年たって、いま、クールなルークはあの世に旅立っていったのだ。

数々の不屈の精神を地上に残して。